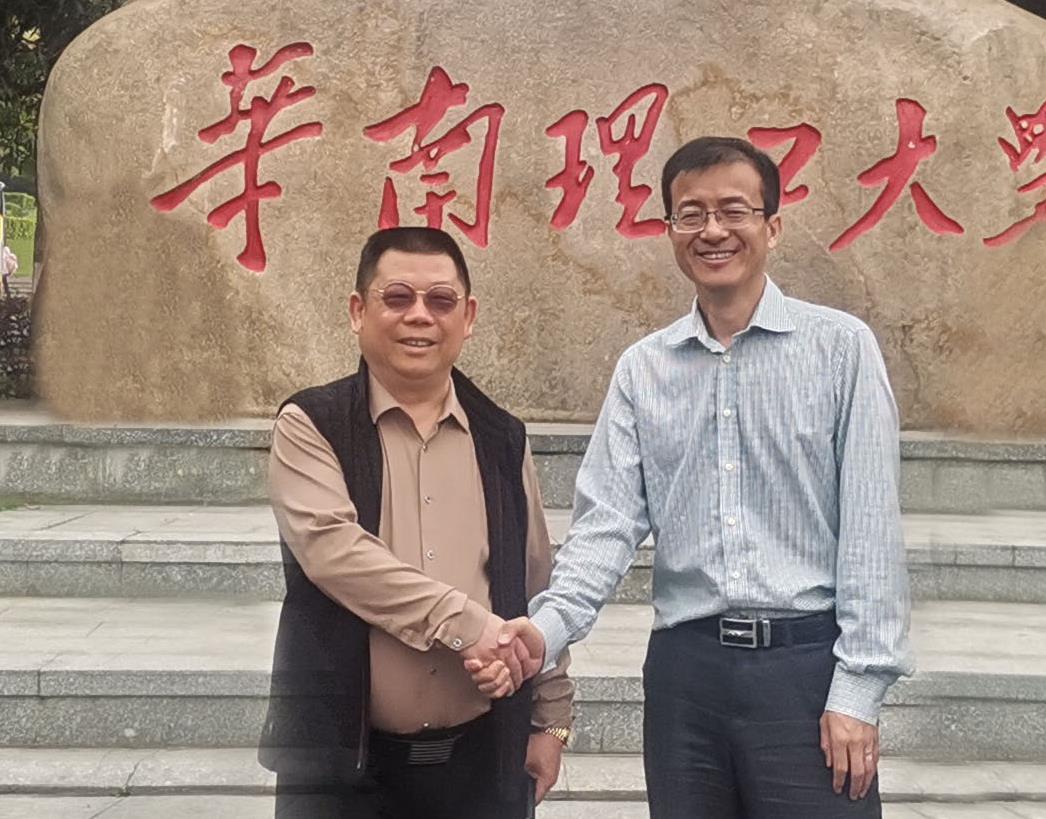

宿新泰,工学博士,华南理工大学环境与能源学院教授,博士生导师。

2003年3月于北京科技大学博士毕业。中国硅酸盐学会-固态离子学分会理事,中国腐植酸工业协会理事,广东省固体废物专业委员会委员,广东省环境科学学会土壤污染防治专业委员会委员。国家自然科学基金-新疆联合基金“优秀青年人才项目”获得者(2016年),“新疆煤炭转化与化工过程”国家国际科技合作基地主任(2016-2018)。

目前“广东省固体废物污染控制与资源化重点实验室”常务副主任,Eurasian Chemico-Technological Journal国际期刊编委(2016-),《腐植酸》期刊编委。主要研究方向为固废处理与资源化利用以及工业催化转化等。以第一或通讯作者在Applied Catalysis B、Small、J Mater Chem A、ACS Applied Materials & Interfaces、Chemical Engineering Journal、Sensor Actuat B、CrystEngComm和Microporous and Mesoporous Materials等材料、化学、传感器及综合类的学术期刊上,累计发表学术论文110余篇。

承担国家科技部、自然科学基金委、工信部及企业合作等各类课题30余项,总经费超过2000万元。有30项发明专利获得授权,其中7项以255万元转让给企业获得实施与转化。获得省部级科技进步奖二等奖2项,三等奖2项。目前“广东省固体废物污染控制与资源化重点实验室”常务副主任,Eurasian Chemico-Technological Journal国际期刊编委(2016-),《腐植酸》期刊编委。主要研究方向为固废处理与资源化利用以及工业催化转化等。

以第一或通讯作者在Applied Catalysis B、Small、J Mater Chem A、ACS Applied Materials & Interfaces、Chemical Engineering Journal、Sensor Actuat B、CrystEngComm和Microporous and Mesoporous Materials等材料、化学、传感器及综合类的学术期刊上,累计发表学术论文110余篇。

汪澜,留美博士,美国土木与环境注册工程师。

现任中国建筑材料科学研究总院绿色建材国家重点实验室学术带头人、教授、博士生导师;兼任中国硅酸盐学会工程技术分会副理事长,世界水泥协会环境与应对气候变化分会理事长,科技部、自然科学基金委等多部委项目及人才评审专家。

齐砚勇,西南科技大学副教授,硕导。

所在学科专业名称:材料科学与工程

主要研究方向或学科专长 :1、水泥生产工艺及熟料形成过程研究;2.高效燃烧器开发研究;3、建材窑炉脱硫脱硝技术研究。

主要学术成果:

发表学术论文60余篇,其中第一作者和通讯作者论文20余篇;完成科研项目60余项。为中国建材、海螺、冀东、华润、拉法基、华新等大型水泥集团旗下的50余家水泥企业进行水泥窑炉热工检测、诊断,对水泥生产工艺优化提供多项技术指导,为水泥企业带来巨大的经济效益。

主要获奖情况:

2006年四川省科技进步二等奖

2007年度中国有色金属工业科学技术奖 三等奖

2010年四川省科技进步三等奖

王翔,博士,教授,博士生导师。

1970年生,1998年毕业于北京大学获博士学位。

2010年受聘于南昌大学担任“赣江学者”特聘教授,“215工程”高层次人才,工业催化省重中之重学科学术带头人。

现担任南昌大学化学学院教授委员会主任,江西省环境与能源催化重点实验室主任,中国化学会催化专业学术委员会委员,中国化学会催化剂制备学术委员会委员,中国稀土学会催化专业学术委员会委员,全国环境催化与环境材料学术委员会委员和中国能源学会能源与环境专业委员会委员。

主持国家自然科学基金3项、省支撑计划项目,省自然科学基金重点项目,江西省教育厅科技落地计划项目和重大横向项目等10余项,经费总额800余万元。国际刊物发表学术论文130余篇,被引用3000余次。其中7篇被highlight为国际期刊封面论文或编辑精选论文。获授权美国专利1项,中国发明专利7项。

杨博,硕士。

1994年生,2020年毕业于新疆大学获工学硕士学位。

现任公司研发部技术工程师。

孙怡伟,硕士。

1990年生,2014年毕业于集美大学获工学学士学位,2018年毕业于澳大利亚新南威尔士大学获工程科学硕士学位。

现任公司研发部技术工程师。

吴海新,博士后。

1985年生,2006年毕业于北京师范大学获经济学学士学位,2011年毕业于暨南大学获汉语国际教育硕士学位,2018毕业于北京科技大学获工学博士学位,2021年毕业于中山大学获博士后证书。

现任公司研发部技术总监。